Los relojes blandos. Salvador Dalí

Sobre los estados de conciencia y la inteligencia de la naturaleza

Andaba leyendo Arquitectura de Maternidades, de Angela Müller y Marta Parra, y mientras lo leía no podía evitar ver todas las similitudes entre en los entornos de atención al parto y los educativos, fruto al fin y al cabo de un mismo paradigma.

En la obstetricia convencional, los espacios son funcionales, están pensados para que trabaje el profesional (y también son inadecuados para ell@s), ya que el enfoque medicalizado no tiene en cuenta que las mujeres vienen dotadas con los recursos necesarios para parir por sí mismas, y la gran mayoría puede conseguirlo sin intervenciones médicas. Pero esa capacidad está estrechamente ligada al entorno, que puede ser adecuado y favorable … o no.

En Educación Infantil pasa un poco lo mismo. En estas edades, las criaturas no aprenden porque se les enseñe, sino porque aprehenden el mundo a través de la experiencia, movidos por su curiosidad, la necesidad de explorar y el juego. Es el movimiento y la experiencia (y no hacer fichas o aprender lectoescritura antes de tiempo) lo que construye el cerebro. Pero hace tiempo que la Educación Infantil abandonó su naturaleza de Jardín de Infancia, y se ha ido convirtiendo en una preprimaria, donde las actividades académicas han tomado protagonismo frente al juego, la exploración, la interacción, y la experiencia en el mundo real, sin olvidar mencionar la gran pantalla que preside cada aula, para rellenar los tiempos “no productivos”.

Extraigo estos párrafos de mi libro “La niñez como estado de conciencia” a modo de reflexión sobre el tema:

Extraigo estos párrafos de mi libro “La niñez como estado de conciencia” a modo de reflexión sobre el tema:

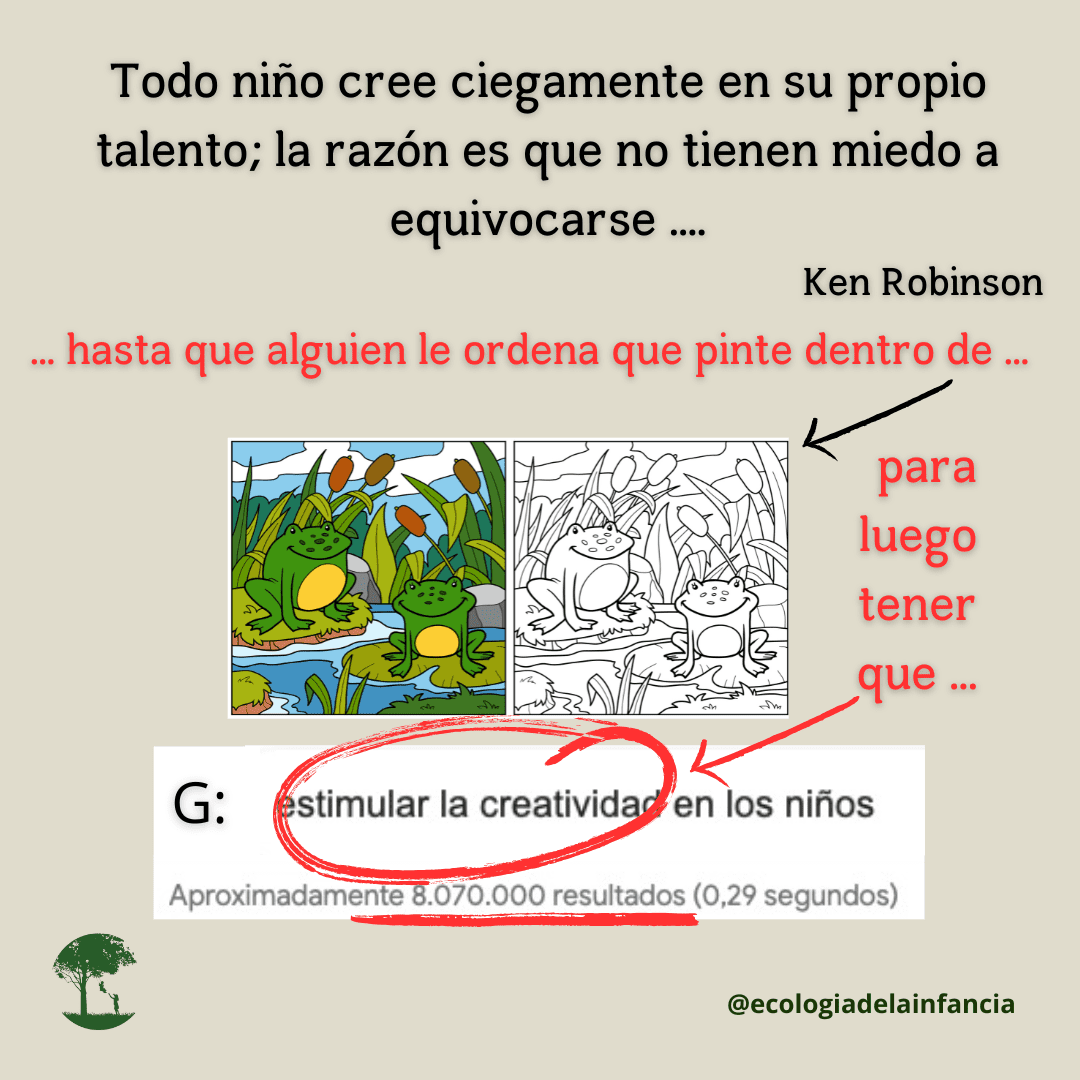

“Veía muchas similitudes entre lo que sucedía en la educación y en el parto: entornos inadecuados, demasiado estructurados, restricción de movimientos, inhibición de la expresión genuina a muchos niveles (fichas, actividades dirigidas…), uso inapropiado de la tecnología. Todo ese conjunto de circunstancias terminaba por dificultar o neutralizar procesos espontáneos inteligentes -en lo que respecta a la infancia ligados al movimiento y el juego- con el resultado final de tener que “estimular” para que sucediera lo que habría sucedido espontáneamente por su propia iniciativa en el momento adecuado.

En todos esos ámbitos —parto y nacimiento, agricultura, atención a la infancia— los factores “inteligencia de la naturaleza”, “entornos (in)apropiados”, “inhibición”, “estimulación” y “tecnología”, parecían relacionarse siguiendo un mismo patrón. El problema, por tanto, no eran las prácticas, métodos o tecnologías en un ámbito concreto, el problema éramos nosotros, nuestra forma de pensar y relacionarnos con la naturaleza en cada uno de ellos, y a la vez explicaba por qué la evidencia científica no es capaz de cambiar un paradigma. Todo estaba relacionado.”

En ambos casos, el diseño de espacios y procedimientos es desde la perspectiva de la mente lineal, que se centra en el resultado (objetivo), olvidando la inteligencia del proceso espontáneo previsto por la naturaleza y el contexto que lo favorece. Es un enfoque, que inhibe el parto para después estimularlo, igual que el enfoque lineal en la enseñanza en muchos casos inhibe el movimiento interno de las criaturas que les lleva a aprehender el mundo, para después tener que “estimular el aprendizaje”.

En ambos casos, el diseño de espacios y procedimientos es desde la perspectiva de la mente lineal, que se centra en el resultado (objetivo), olvidando la inteligencia del proceso espontáneo previsto por la naturaleza y el contexto que lo favorece. Es un enfoque, que inhibe el parto para después estimularlo, igual que el enfoque lineal en la enseñanza en muchos casos inhibe el movimiento interno de las criaturas que les lleva a aprehender el mundo, para después tener que “estimular el aprendizaje”.

Más allá del estado de conciencia ordinario

En ambos casos, el círculo vicioso inhibición-estimulación son el fruto de una visión lineal de procesos que no tienen nada de lineales, de procesos internos inteligentes muy sensibles al entorno. Generando entornos disuasorios, restringiendo el movimiento, dirigiendo externamente lo que debe brotar de dentro, se dificulta a las madres y a las criaturas vivir un estado de conciencia que trasciende lo ordinario, que no es tiempo de Kronos sino el de Kairós.

Para parir las madres necesitan poder entrar a ese estado ampliado de conciencia -el “planeta parto” del que habla Michel Odent-. Y las criaturas necesitan experimentar a fondo, que no se les saque a puntapiés del estado de conciencia especial de los primeros años de vida. Y cuando no sintonizamos con el modo simbólico (y no racional) en el que viven, cuando les enfrentamos prematuramente a tareas de naturaleza abstracta cuando aún están en un estado de conciencia onírico, o sustituimos constantemente experiencias fundamentales por el consumo de productos de la industria audiovisual, no les estamos permitiendo experimentar con calma lo que la naturaleza tiene previsto.

Pero el cambio se ha iniciado hace tiempo, en los dos ámbitos. Y como siempre a lo largo de la historia, la transformación sucede en los márgenes, bajo la superficie. Parece que no pasa nada, igual que cuando la semilla del árbol invierte en su sistema radicular fuera apenas vemos nada. La buena noticia es que cambio es sencillísimo: observar, permitirse incluir la naturaleza (que somos) en la ecuación y algo verdaderamente revolucionario: observar, escuchar, preguntar a las y los implicados, confiar en el programa de la naturaleza.